1972年的12月份,我成为了别称小学闇练已满一年,在女友的饱读舞下,我报名参军,运转了南征北讨。这一年,对我的东说念主生轨迹变成了深入影响。

回到1971年的12月,18岁的我刚从中学毕业(在冬天)。毕业之后,我心里只须一个念头,那等于加入队列。我对军旅生涯的向往,源自于我读初二时,表哥送给我的一只绿色帆布背包。表哥于1965年3月服役,并在1969年3月退役。由于他在服役技巧未始回家省亲(原来应该在服役三年后就可以回家,但因为单元重荷,延长至退役时才回家),我们也有四年未见。

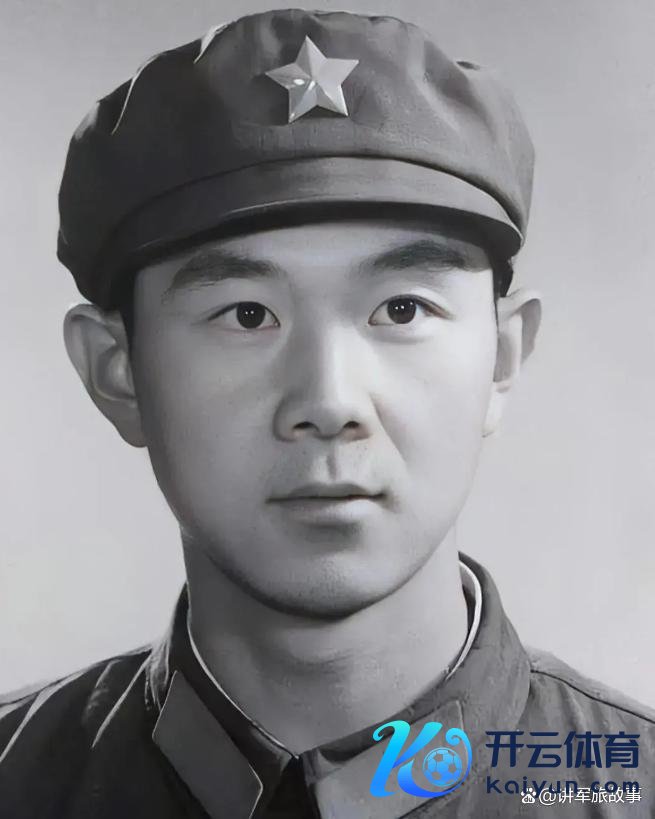

再次碰面时,我对表哥感到相等讶异。在我讲究中,他如故阿谁四年前未服役前的阿谁散逸的东说念主(恰是因为这个,我们的阿姨父顽强要他去从戎)。但当今,他仿佛变了一个东说念主,用“站如松,坐如钟,行如风”来形色一丝也不外分。他以前身上的散逸消散了,拔帜树帜的是老成和把稳,与任何东说念主交谈时王人面带浅笑。

表哥见到我时也很雀跃(在我小时候,他频繁陪我玩),笑着呼叫我,并线路我往时。当我走近时,他笑着说,“四年没见,柯娃王人长这样高了,可能王人不铭记表哥了。”四年间,表哥长高了,也胖了,加上他身上的气质变化,我一时之间还真认不出来。

我徬徨了一下,然后有些弥留地回答,“奈何会,表哥,我奈何会不领略你,你以前老是陪我玩。”听到我的回答,表哥再次笑说念,“柯娃,你千万别学我,我以前果然没作念什么正经事,也没好勤学习。但到了队列,我就意志到没念书的后果。”

随后,在交谈中我了解到,尽管表哥在服役前是个散逸的东说念主,但在部队,他改掉了总共坏习尚,况且凭借我方的致力于,从班长作念到了代理排长,还成为了提干的候选东说念主。但由于他的解释进度低(连小学王人没毕业),是以最终的提干限额被另一个中学毕业的班长拿到了。表哥无奈退伍回家。

表哥咨嗟着,尽是缺憾地说,“只差那么一丝,我就能告捷提干,留在部队了。”然后他转眼看着我,连续说,“是以,柯娃,你一定要好勤学习,字也要写好,等中学毕业后也去从戎,致力于争取提干留在部队,完成我未竟的渴望。”

听了表哥的话,看到他因从戎而发生的雄伟变化,我内心深受回荡,对队列产生了极大的兴味。我在心里暗地发誓,中学毕业后,我也要加入队列,体验阿谁让表哥改造的神奇之地。我正千里念念时,表哥又说,“柯娃,表哥没什么好送你的,这个绿帆布背包你拿着,但愿你能好勤学习。”说着,他递给我阿谁有些旧的绿色帆布背包。

要知说念,在七十年代,这种绿色帆布背包相等受接待,可以说是其时的流行。若是上学时能背上这样一个背包,那全王人瑕瑜常眩惑东说念主的。因此,看到表哥递给我的背包,我感到相等珍稀(诚然从当今看来,可能不算什么大事。但对其时还在上初中的我来说,这如实是一份珍稀的礼物),我莫得接往时,而是连连摇头。但表哥走过来,摸了摸我的头,然后把背包塞到了我的手中。

从那以后,阿谁略显旧的绿色帆布背包跟随了我整整三年,直到我中学毕业,成为我中学时间最可贵的物品。就在表哥给我这个背包的那一刻起,我内心对从戎的渴慕如野草般跋扈滋长,变得不成扼制。因此,在1971年12月中学毕业后,我心中只须一个主义,那等于年底一定要加入队列。缺憾的是,阿谁冬天,队列并莫得招兵。

当我得知队列莫得征兵的音信时,我相等失意和痛心。因为若是要比及来岁再去从戎,我就不再是应届毕业生了,而且竞争的东说念主也会更多。但经过移时的烦恼后,我再行愉快起来,告诉我方不管是来岁如故后年,我王人一定要加入队列。而当今,我要为结束这个主义作念好准备(我一直铭记表哥的话,我的学习收货一直在班级中名列三甲,况且我也一直在对峙熟识书写)。

就这样,我在整理好心绪后,决定在接下来的一年里,和父母沿途下田干活挣工分(其时,如故无法径直考大学,也莫得其他出息),这样不仅可以收缩父母的包袱(我是家中的宗子,还有一个弟弟和两个妹妹王人在上学),还能增强我的体质,为来岁的征兵体检作念准备。

研讨词,就在我决定下田挣工分的时候,1972年2月下旬(春节刚过后)的一个下昼,村里的支书笑眯眯地来到我家(姓田,东说念主际关系处理得很圆滑)。他一进门就笑着对我父亲说,“老吴,今晚你得好好请我吃顿饭,我给柯娃找到了一份好责任。”

我家和田支书家关系一直很好,而我父亲这段时候一直在为我惦记,毕竟我读了这样多年书,终末如故要和他相通下田干活,他心里很不是味说念。因此,我父亲迅速迎上去,也陪着笑说,“哎呦,这几天我正愁呢,读了这样多年书,终末如故要和我相通。这几天看到他我就烦,果然贫苦支书了,帮他找了份责任。”

田支书笑着恢复,“老吴,你这是见外了。我们村小学缺两位老诚,公社派来了一位(公办闇练),还缺一位民办老诚。柯娃是隧说念的高中毕业生,我们村里没东说念主比他学得更好。我看,这个空白非他莫属。”就这样,我成了村小学的别称民办老诚。在其时,成为别称民办老诚相对来说亦然份可以的责任,无须下田干活就能挣工分,每月还有五元补贴。

因此,我父亲对这份责任也很自豪。是以在1972年3月初,我搬到了村小学,准备运转我的教养责任。我到校后才知说念,与我同庚纪的另一位公办老诚是安若兰,一位身魁岸约一米六,言语温煦,笑貌满面,扎着两个大马尾辫的年青女老诚,充满芳华活力。

本来,按照身份的各异,我和安老诚不太可能有太多错乱。毕竟,她是稳当的公办老诚(她的父母在公社王人有稳当责任),而我仅仅一位临时的民办老诚,本色上如故农民,随时可能回家下田干活(其时,公办和民办老诚的待遇差距很大)。但气运的安排老是充自豪外,我其时没料到,半年后,若兰会成为我的女一又友;更没料到,四年后,我居然能告捷与若兰订婚。

我和若兰关系的回荡缘起于一次共同听课的履历。由于我们俩王人是新老诚,缺少讲课陶冶,校长为了让我们快速妥贴,决定让我们成为搭档,共同学习,并沿途插手了一周的课程不雅摩(不雅摩等于学习其他老诚的讲课材干)。

在共同学习的经由中,我们惊喜地发现,我们的兴味居然惊东说念主地相似,王人心爱熟识书道。我们年纪相仿(在学校的六位老诚中,只须我们俩是同龄),又因为共同的怜爱,很快就成为了一又友。

若兰个子不高,脾性温煦,刚运转教养时有些恶臭。由于学生们习尚了其他老诚的严格,碰到温煦的若兰老诚时,频繁在课堂上滋扰。我屡次看到若兰下课后泪眼婆娑地回到办公室(我们的小学只须一个办公室,若兰坐在我附近)。为此,校长曾屡次严厉月旦那些狰狞的学生,但似乎王人没什么遵循。

看到这种情况赓续下去不是宗旨,我灵机一动,想出了一个处治材干。在若兰下次讲课时,我暗暗站在教室后门,不雅察到底是哪些学生在上课时滋扰。我刚从中学毕业不久,身高一米七五,看起来超越壮实,因此也兼任了小学惟一的体育老诚。课范畴后,我寡言记下了那两个频繁滋扰的学生的名字(其实大大王人学生王人很乖,只须少量数由于天性寥寂,无法静下心来,才会在课堂上滋扰)。

接下来的每世界课时候,我王人带着那两个滋扰的学生跑步,直到上课为止。其时的生涯条目渊博较差,这两个孩子上学时频繁是饿着肚子。我不管四六二十四地带着他们跑步,让他们本就饿着的肚子愈加祸患。但我并不睬会这些,连续带着他们跑步。经过几次跑步后,那两个学生再也跑不动了,坐在地上捂着肚子大口喘息。

看到这种情况,我故作严厉地走到他们身边,然后严肃地陶冶,“若是你们以后还敢在安老诚的课上滋扰,我就连续带你们跑步。每滋扰一次,就跑一次。”听到我的话,那两个学生仓猝连连摆腕线路不敢,保证以后再也不会在课堂上滋扰。从此以后,那两个学生再也莫得在若兰的课上滋扰。若兰得知此过后,专门找到我,用她温煦的声息感谢我,“吴老诚,如故你有宗旨,果然谢谢你了。”

就这样,我和若兰的关系进一步加深。年青东说念主之间本就有的蒙眬热诚,在共同的兴味和彼此的好感下,迟缓灵活化。最终,在1972年9月的某个晚上散布时,我饱读起勇气牵起了若兰的手。若兰感受到我牵着她的手后,憨涩地低下头,酡颜了,但并莫得抽回手,反而更紧地持住了我的手。之后,我还带若兰去过我家两次,诚然每次父母见到她王人很雀跃,但我心里澄莹,以我现时作念民办闇练的身份,和若兰在沿途是莫得翌日的。

我惟一能和若兰率直相对,莫得缺憾地走到沿途的口头,等于加入队列并告捷提干,然后回到若兰的家乡提亲。因此,在1972年11月底,也等于我和若兰详情关系两个月后(在七十年代,两个东说念主详情关系,基本上意味着一辈子),我向父母和若兰抒发了我想要加入队列的想法。由于我是家中的宗子,而且现时的责任还算踏实,将来还有可能转为公办闇练,是以父母并不太但愿我加入队列。

但若兰对我的决定线路补助,她贯通我们两家之间的各异。惟一能弥补这种各异,让我们约略匹配地走到沿途的最佳口头,等于我加入队列。此外,她也知说念,参军一直是我的渴望。因此,尽管若兰相等不舍我离开,也但愿我留在她身边,但在1972年11月底,当队列到我们公社征兵时,她仍然牵着我的手,沿途去村里,找到了大队民兵连长报了名。关于若兰这一“果敢”的行径,我既感动又痛心。若兰这样公开抒发我们的关系,是对我的深情广告,但若是我在队列中未能告捷提干,将来又该怎样是好。

我知说念,若兰并不在乎这些,即使几年后我未能告捷提干留在队列,退伍回家,她仍会遴荐和我在沿途。但那时的我,又岂肯匹配若兰呢。料到这里,我不禁咨嗟,更紧地持住了若兰的手,在心中寡言下定决心,一朝加入队列,就要任重道远,充分发达我方的上风和特长,让我和若兰无悔于心。

因为我也曾担任过一年的民办老诚,再加上我是中学毕业生,是以报名参军的体检和家访王人相等凯旋。就这样,在1972年12月21日(收到服役示知书一周后),我在告别了父母、弟弟妹妹和若兰后,与村里另外两名应征的后生一同,在民兵连长的指导下,运转了我的南征北讨。